abc910で32x32ドットまでのBDFフォントパターンを作れるようになったが、フォントパターンを新規にゼロから作るのは大変である。そこで、フリーのフォントエディッタのFontForgeを使ってみた。

FontForge(フォントフォージ)はオープンソースのフォント作成プログラムで、TrueType、PostScript、OpenType、SVG、BDFなど、数々のフォント形式に対応している。

新規にアウトラインフォントを作成してからビットマップフォントを作成することもできるが、フリーのアウトラインフォントである「Mgen+」(M+の強化版)から32x32ドットBDFフォントを作成してみる(フリーフォントでも著作権があるのでライセンスを確認すること)

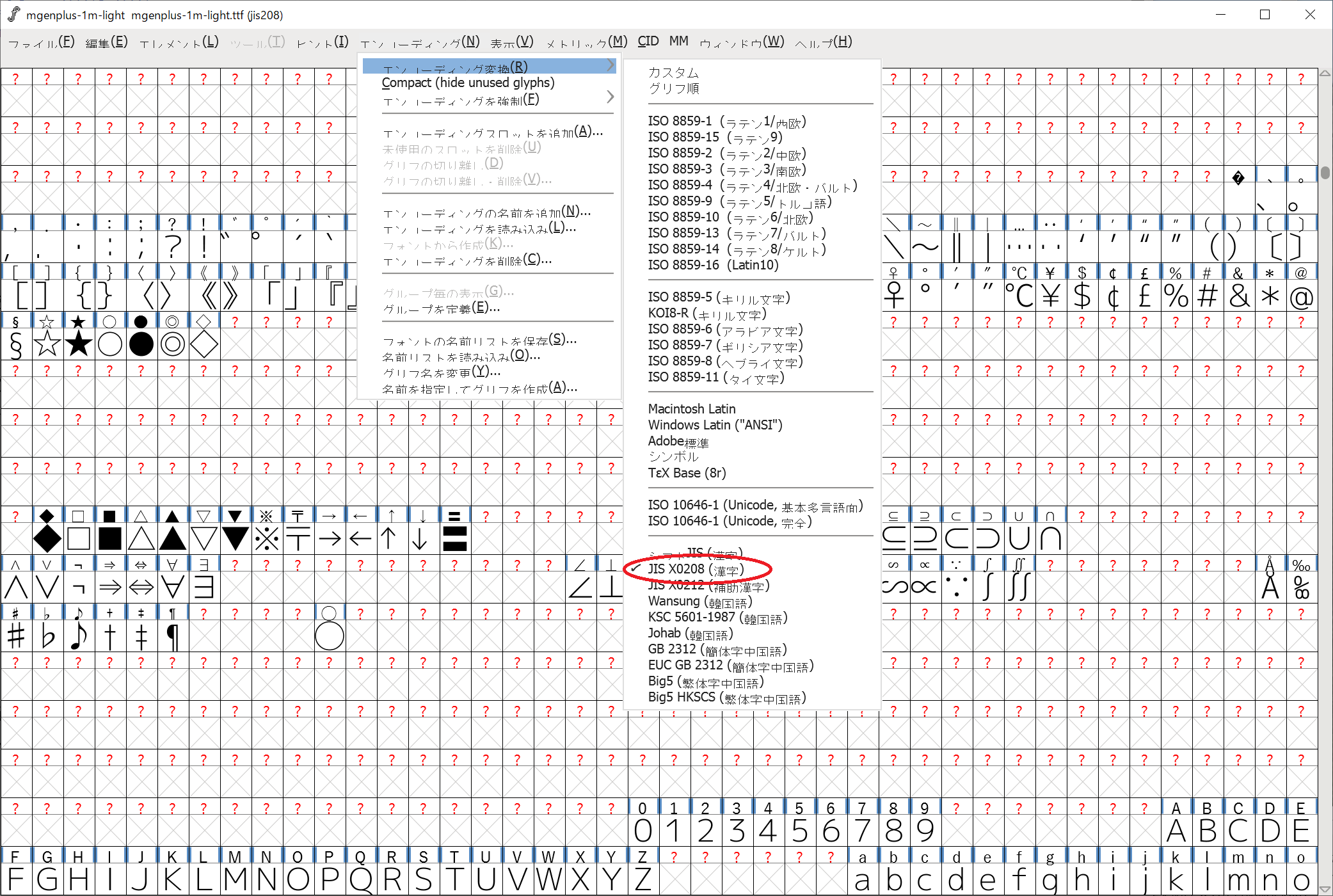

エンコーディングの変更(JIS X0208を選択) | ||

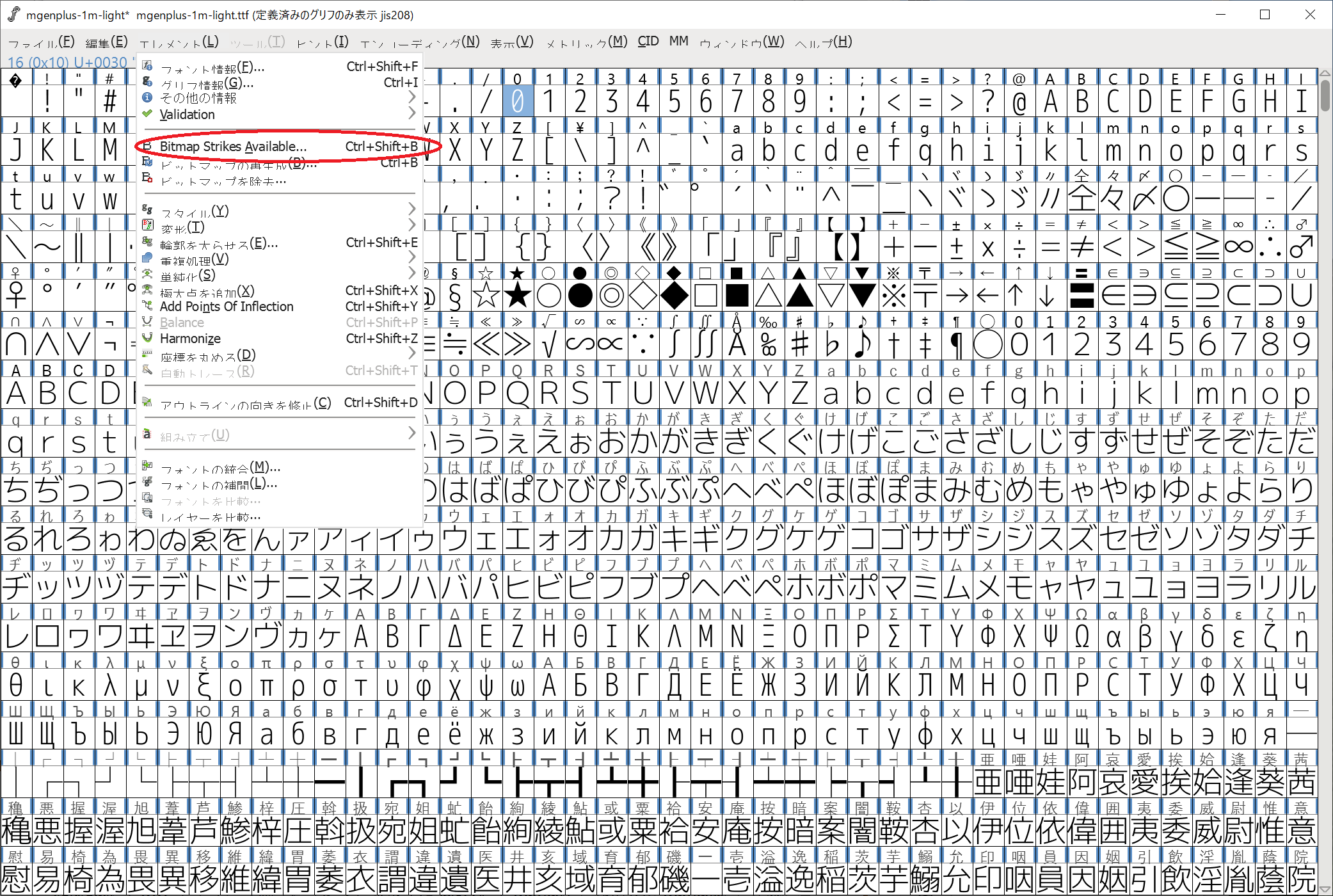

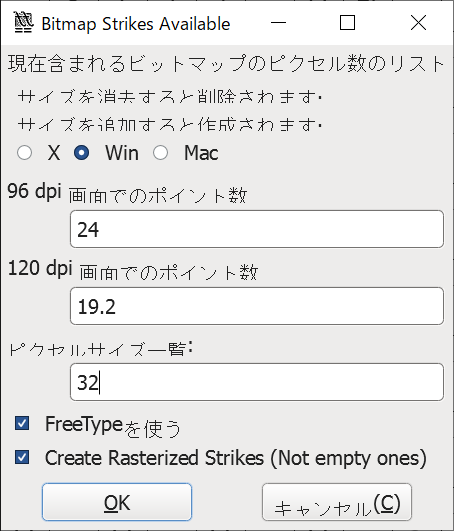

Bitmap StrikesAvailableでビットマップを作成 |

ピクセルサイズを 32にセット |

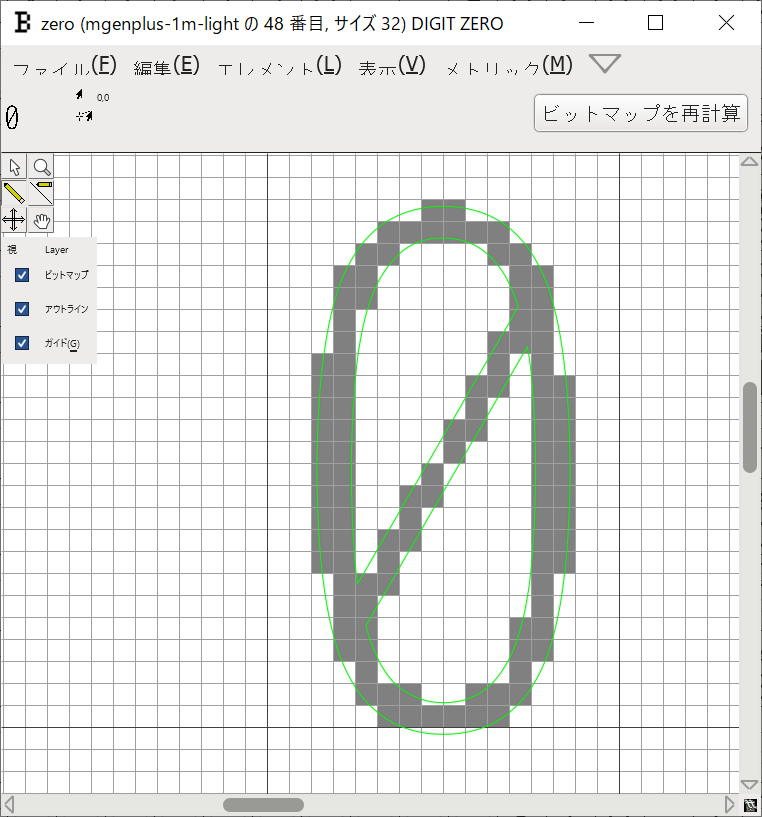

ビットマップウィンドウ でビットマップを確認 |

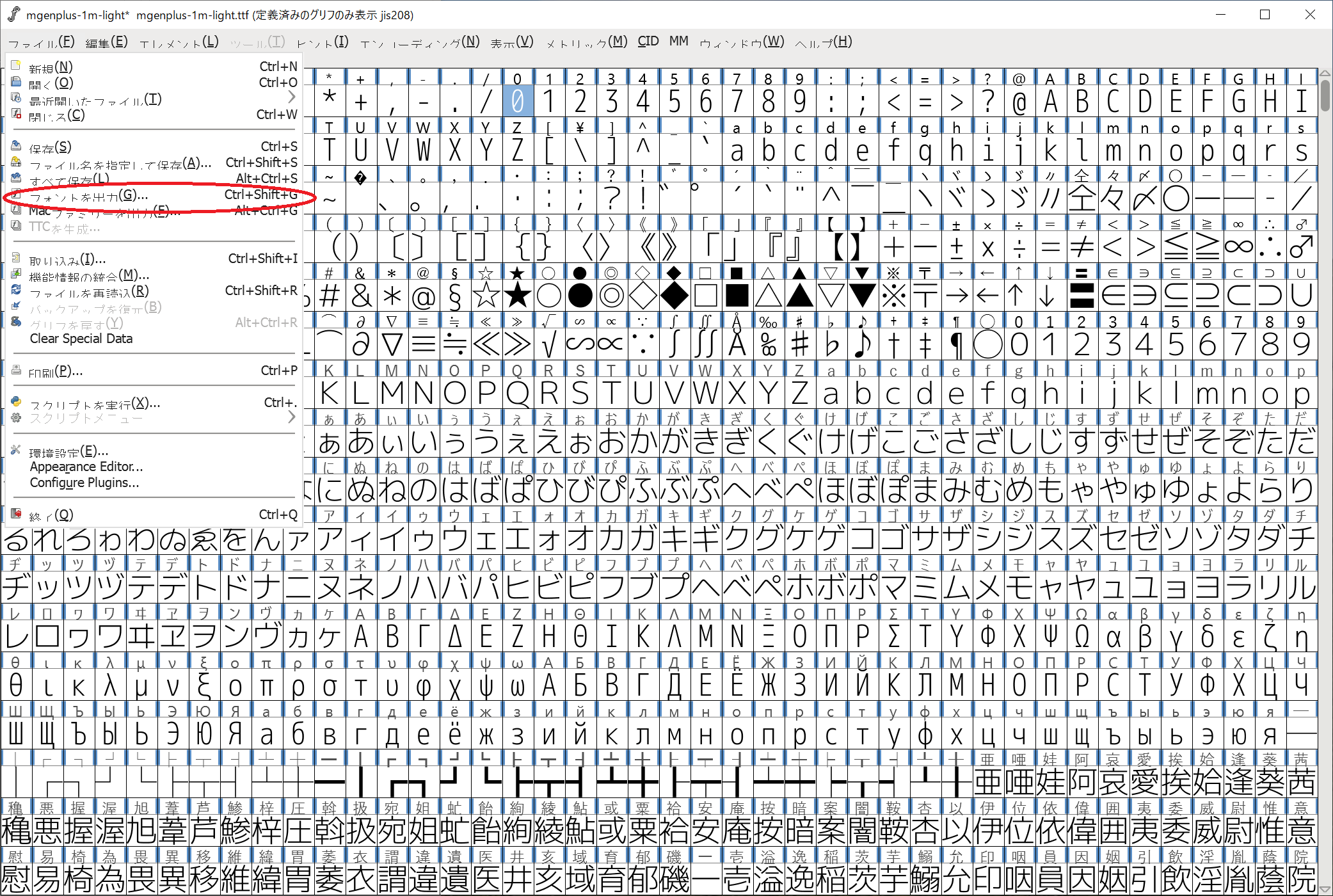

BDFフォントをファイルに出力 |

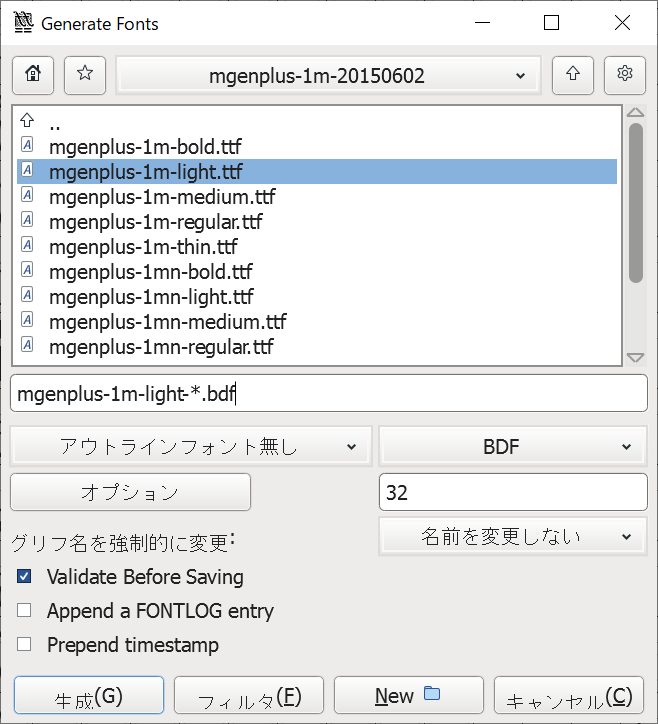

ファイル名を入力 |

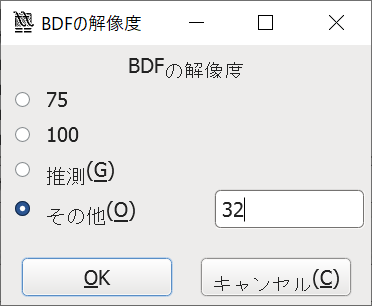

ドットサイズを32に |

【おまけ】

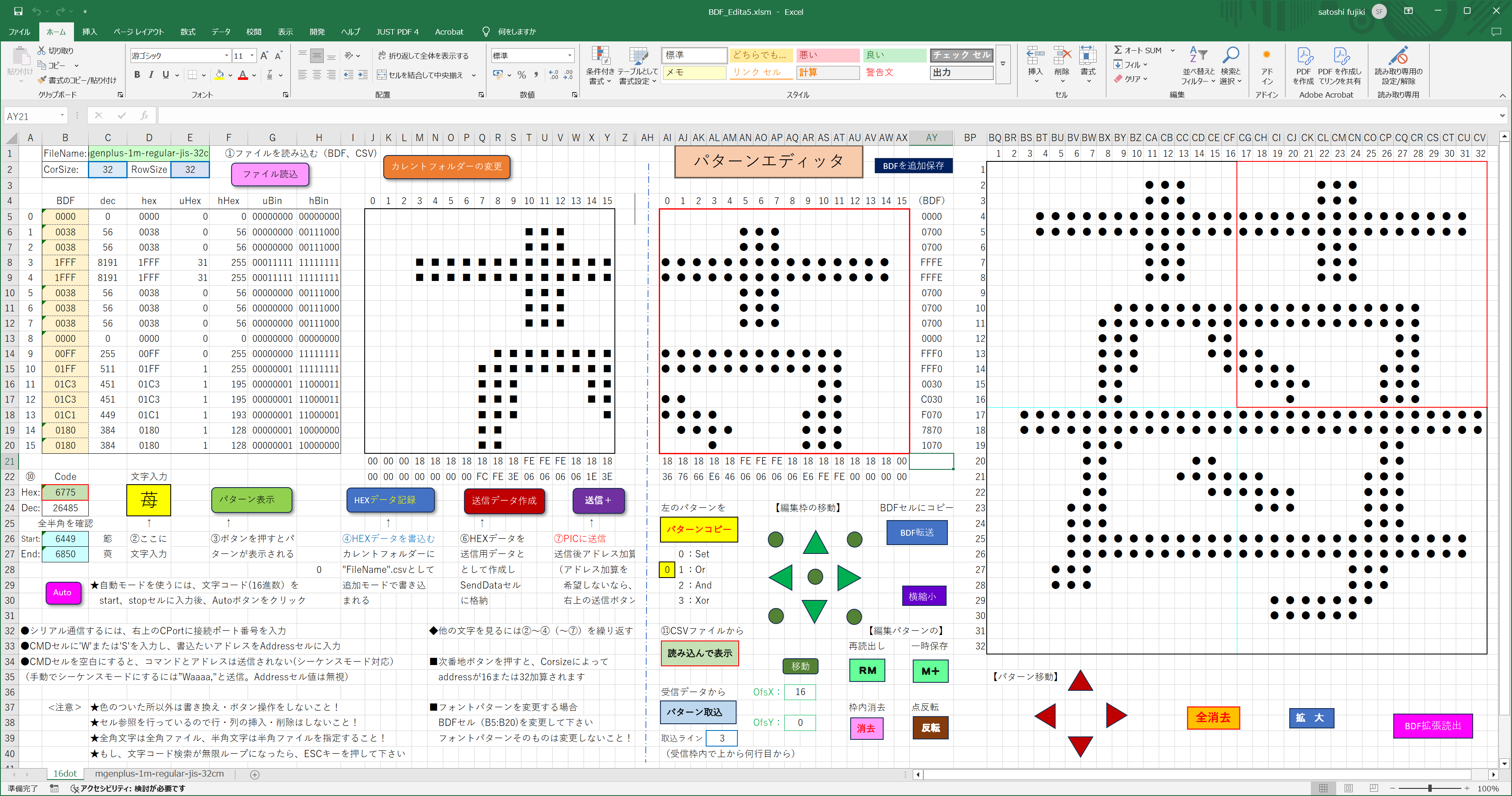

32x32ドットのBDFファイルの読み込みができるようにabc910のBdfEdita4を強化したBdfEdita5.xlsmを作成した。

BdfEdita5の画面例 (「BDF拡張読込」ボタンを追加) |

大陸(陸地、日本列島も)の地殻はどうやってできたのか興味がわき、「大陸の誕生」(田村芳彦著、ブルーバックス、講談社)を読んでみた。

大陸地殻(安山岩)と海洋地殻(玄武岩)はシリカ(SiO2)の含有比が異なり、安山岩の方がシリカが多く、軽い。そのため安山岩はマントルへの沈み込みがなく、マントル(玄武岩)の上に大陸として安定している。地球には火山が多くあるが、大陸の火山は元々安山岩が溶けたマグマなので、どれだけ噴火しても大陸(安山岩)が増えることはない。一方、海洋の火山は玄武岩マグマなので、大陸地殻になれず、プレートテクトロニクスに従い、いずれマントルに沈み込んでしまう。

この原理では、大陸地殻(安山岩)が増える要素がなく、大陸ができないことになる。

同書では、この矛盾について、マントルから沸き上がる玄武岩マグマで、ある条件が整えば、安山岩マグマになることを紹介している。その条件は、マグマができる温度と圧力と水(溶解温度を下げる働き)で、①水があること、②圧力が1GPa(地面から30km)以下であること。

すなわち、大陸の火山では地殻の厚さが厚く(圧力が高い)、マントル由来のマグマから安山岩ができる条件がなく、地殻が薄い海洋の火山でのみ安山岩ができる条件が満たされる。そして、この様にしてできた海洋火山由来の安山岩が、プレートの沈み込み帯に差しかかると、安山岩部分のみが地表に取り残されることで大陸地殻(安山岩)ができる。

ちなみに、火星や金星の地殻は全て玄武岩といわれており、海洋がありプレートテクトロニクスが働く惑星にのみ大陸(安山岩)ができると考えられている。

abc910で動作に不安を覚えたVistaマシンの後継にと、windows11マシンを20万円以内(office付き)で作ることにした。パーツを集めて自作すれば好みのマシンにできるが、安価なパーツを揃えるのが面倒になったので、手頃なBTOマシンが無いか、ネットで調べ、実機を確認するため市内の3店のBTOショップを廻ってみた。簡単な画像処理と旧ハードディスクも取り付けたいのでベイに余裕があることも条件とした。

当初はCPUをi7と考えていたが、店員が「画像処理をするのであれば、ゲームをしなくてもそれなりのグラボが必要ですよ」と言われた。・・が、i7(\50,000程度)にグラボを加えると予算がオーバーする。

さらに、ネットで調べていると、パソコン工房で「i5(14400F、価格はi7の半分)+RTX3050(6Gb)マシン」が2.5万円引きの正月特価で売られており、メモリ等を強化し、税込18.7万円(送料0円)で注文した。。

前 面 |

背 面 |

ミニタワーケースの中の様子 |

正月休み明けでしたが、注文から12日後(通常納期は1~2週間)に商品が届いた。早速コードを繋ぎ、右(電源)ボタンを押して電源を投入してみるが、・・ン、LEDも点灯せず、起動しない。初期不良?と思いつつ、ケースの側板を外してCPUファンが見える状態で、再度起動を試みると、何故か今度は正常に起動した。1回目はキーボード・マウスをケースの前面に、2回目は背面のUSBコネクタに接続した違いだけである。どうもWindowsセットアップ前はケース前面のUSBコネクタは有効ではなく、「キーボード無し」と判断されたらしい。なお、始めて電源を入れる時は、Delキーを押してBIOSが立ち上がるようにした。

ケースの内部を確認すると、マザーボードにはASRockのロゴがあるが、ボード名の記述はなく、およらくショップオリジナルのB760M LGA1700らしい。ボタン電池の位置と背面PS/2端子の違いがあるが、スペックはB760M-H/M.2に近いものと思われる。拡張ベイは5.25inchベイ×2、3.5inchベイ×1 、3.5inch内蔵ベイ×2、3.5/2.5inch兼用内蔵ベイ×1。なお、BTOマシンにはシステムの説明書の付属がなく、セットアップの簡単な説明書が付いているだけ。

有線LANを接続し、Delキーを押さずに電源を再度投入すると、「ハードの確認」「Windowsの更新確認」後、Windowsのセットアップが進行し、画面の指示に従い、「マイクロソフトのアカウントを登録」し「ライセンス契約に同意」すると、無事にWindows11が起動した(ここまで結構時間がかかる)。

次に、デジタルライセンス版Office(Wordなど)を起動してみると、「規約の同意」画面で「同意」すると、Officeが使えるようになった。しばらくすると、MicrosoftからこのOfficeのプロダクトキーがメールで届き、このキーはOfficeの再インストール時に必要なので、保証書と共に保管しておくこと!

★ Windowsシステムが故障した場合に備えて「回復ドライブ」を作る

◆OneDrive

◆スタートメニューをWindows10風に

|

① タスクバーの空いている所を右クリック ②「タスクバーの設定」をクリックする ③「タスクバーの動作」を選択 ④「タスクバーの配置」で、 「中央揃え」->「左揃え」に ※ windows11風に戻すには④の逆を実行 |

|

|

※プログラムのリストをハイライト付きのスタイルで見る場合はここをクリック

※ 本レポートの参考・利用は、あくまでも自己責任でお願いします。

|

|

|